Территориальное планирование, градостроительное зонирование и нормативы градостроительного проектирования

Максим Валерьевич Попов

Кандидат юридических наук, советник юридической компании Alumni Partners

Из доклада вы узнаете о таких вопросах, как:

- Территориальное планирование

- Градостроительное зонирование

Для начала напомню, как устроена градостроительная деятельность. Начинается всё со стратегического планирования. Но с формальной точки зрения документы стратегического планирования не входят в состав градостроительной документации. Однако они являются важными для неё и нашей практической деятельности. Допустим, речь идёт о доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, об энергетической стратегии Российской Федерации. Суть этих документов в том, что государство показывает, по каким направлениям оно будет двигаться ближайшие 10-15 лет. Допустим, нужно развивать сельское хозяйство, потому что нужно быть готовым к разного рода санкциям, поэтому нужно обеспечивать население продуктами. Или, допустим, нужно пытаться экспортировать углеводороды за границу. Документы стратегического планирования как раз эти цели закрепляют.

На практике они применяются, как ни странно, тоже достаточно часто. Допустим, когда речь заходит о спорах по изъятию земельного участка для государственных нужд, например, планируется прокладка трубопровода по землям сельхозугодий. Как вы думаете, что важнее: трубопровод или продовольственная безопасность? И то, и другое служит общественным интересам. В спорах об изъятии земельных участков, когда владелец земли пытается оспорить решение о её изъятии, он часто ссылается на доктрину продовольственной безопасности. А крупная организация, которая ходатайствует об изъятии, утверждает, что её деятельность направлена на обеспечение бюджетных поступлений, что важно не только для неё, но и для всей страны. Поэтому это достаточно важные документы.

Планирование в нашей сфере реализуется в двух главных документах. В первую очередь это нормативы градостроительного проектирования. По сути, это степень комфортности проживания населения на той или иной территории: сколько нужно в расчёте на тысячу населения мест в школах и больницах, сколько нужно до них добираться из любого места в городе. На это отвечают в целом нормативы градостроительного проектирования.

Далее — территориальное планирование. В нашей сфере это примерное обозначение местоположения будущих объектов федерального, регионального и местного значения. То есть где именно будут находиться школы, больницы, детские сады, автомобильные дороги.

Но территориальное планирование — это пока ещё очень приблизительное отражение планов властей. Далее они реализуются в двух наиболее важных документах. Во-первых, это программы комплексного развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры. В течение полугода после принятия генерального плана соответствующий орган обязан точно сказать, в какие сроки, за чей счёт и кем будут реализовываться планы по строительству тепловых сетей, канализации, газификации и тому подобное. Это всё программы комплексного развития инфраструктуры.

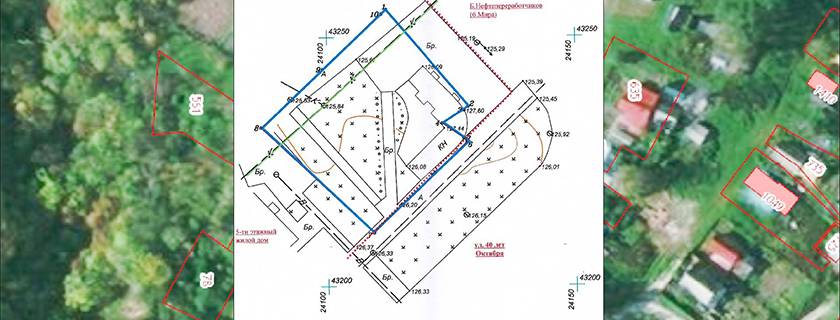

Кроме того, важнейший вид документации — документация по планировке территории, которая отражает точное местоположение будущего объекта федерального, регионального и местного значения. Где именно пройдёт, например, автомобильная дорога или линия электропередач, показывает документация по планировке территории, утверждаемая соответствующими органами власти. На федеральном уровне это, допустим, Минэнерго России, на местном уровне — отдел архитектуры.

Всё, о чём я говорил до этого момента, были планы и прогнозы властей, которые могут не случиться. Допустим, могут планировать высокоскоростную магистраль, а окажется, что нет денег или уже нет необходимости её строить. Актуальные же проблемы, например, правовой режим земельного участка и уже имеющихся объектов на нём и под ним, регулирует градостроительное зонирование, правила землепользования и застройки, которые определяет градостроительный регламент для определённой территориальной зоны. Мы, будучи застройщиками, смотрим на градостроительный регламент, получаем ГПЗУ и начинаем строить площадной объект. Если мы строим линейный объект, то, как правило, ГПЗУ не нужен — нам требуется документация по планировке территории, на основании которой получаем разрешение на строительство, строим, вводим объект в эксплуатацию, эксплуатируем его и благоустраиваем территорию.

Есть понятие комплексного развития территорий (КРТ). Я напомню, в чём именно воздействие КРТ на градостроительную документацию. Государство определяет через нормативы градостроительного проектирования, сколько нужно школ, больниц, детских садов, дорог, озеленений, парковок и тому подобное. Далее градостроительный проектировщик рассматривает эти самые нормативы и смотрит, что сейчас есть по факту. Допустим, городу не хватает нескольких школ или детских садов. Необходимо определить, где их строить в соответствии с генеральным планом муниципального образования, определяющим местоположение объектов и их количество.

Нельзя возводить жилые дома без инфраструктуры: школ, больниц, детских садов. Поэтому муниципалитеты, учитывая положение генерального плана и свои возможности, в градостроительном зонировании и ПЗЗ не разрешают строительство многоэтажных жилых зданий. Это связано с тем, что пока территория не обеспечена необходимыми социальными объектами.

Как только появятся школы, больницы и детские сады по программам комплексного развития, в градостроительный регламент включат соответствующие возможности для строительства жилья. Застройщик сможет приобрести участок, выбрать вид разрешённого использования и построить дом, который гармонично сочетается с общественными объектами. Это выглядит привлекательно, но на практике применяется редко. Эта правильная концепция, заложенная в Градостроительном кодексе, разбивается о нехватку денежных средств и о сложности многоцелевого, многоступенчатого планирования.

В ходе доклада я покажу «находки», которые используют органы власти, чтобы переложить обязанности по строительству коммунальной, транспортной и особенно социальной инфраструктуры на застройщиков, точнее на конечных покупателей недвижимости в этих домах.

Замечательным инструментом является КРТ, потому что, когда принимается решение о КРТ, то именно там закладываются параметры разрешённого использования земельных участков и параметры разрешённого строительства. Самое интересное, что документация по планировке территории, которая принимается в развитии этого решения, может вообще не учитывать текущее территориальное планирование, градостроительное зонирование и даже документацию по планировке территории.

КРТ, на мой взгляд, — это точечная застройка, потому что оно работает с небольшой территорией по своей площади. Получается градостроительное проектирование не на всю территорию муниципального образования, а только на небольшую её часть, на элемент планировочной структуры. На мой взгляд, КРТ позволяет очень легко с юридической точки зрения навязать застройщику строительство инфраструктуры.

Два-три года назад ситуация была проще, потому что застройщик понимал: если построить дом, условно, за миллиард рублей, в нём обязательно должны быть школа и детский сад. Можно было продать квартиры с увеличенной ценой квадратного метра. Но за последний год ситуация изменилась. С 1 марта 2025 года узаконено обязательное строительство инфраструктуры именно за счёт застройщика на основании решения о КРТ по закону № 486-ФЗ.

Территориальное планирование

Стратегическое планирование включает в себя такие документы, как:

- Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации (Указ Президента РФ от 21 января 2020 г. №20).

- Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года (Распоряжение Правительства РФ от 9 июня 2020 г. №1523-р).

Новейшее изменение в перечне этих документов — Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года (Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2024 г. №4146-р).

В данном документе есть очень важный момент. И раньше существовало понятие «опорный населённый пункт», но в этом документе он приобрёл совершенно явное значение. Государство предполагает, что оно будет определять систему опорных населённых пунктов.

Суть опорного населённого пункта в том, что именно эти населённые пункты будут приоритетными, в том числе за счёт обеспечения доступности образования, медицинской помощи, услуг в сфере культуры и реализации иных потребностей для жителей прилегающей территории.

Прямо указано, что нужно именно эти пункты обеспечивать транспортной связанностью. Получается, если это не опорный пункт, то вести туда дороги, очевидно, не будут. Также приоритетно будут создаваться школы, больницы, поликлиники именно в опорных населённых пунктах.

Есть так называемые KPI для чиновников, определяющие успешность их работы. Раньше для губернатора это было качество городской среды, но теперь акцент сделан на опорных населённых пунктах. То есть нужно заботиться обо всей территории, но это не является KPI.

Прямо указано: возможность финансирования и начала строительства объектов федерального и регионального значения должна быть обеспечена только при наличии в документах территориального планирования соответствующего уровня таких объектов. Получается: стратегия → территориальное планирование → строительство конкретного объекта.

Единый перечень опорных населённых пунктов утверждён Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации (протокол от 16 декабря 2024 года №143пр). Согласно ему из всех населённых пунктов в стране, которых около 150 тысяч, только около 2% будут являться опорными. Документ распределяет населённые пункты по субъектам Российской Федерации, а также содержит критерии, на основании которого населённый пункт включён в единый перечень.

Основное значение территориального планирования

Есть три главные составляющие этих документов:

- Примерное местоположение объектов федерального, регионального и местного значения.

- Граница населённого пункта, которая касается территориального планирования муниципального уровня: генпланы муниципальных образований городских округов, муниципальных округов городских и сельских поселений, схемы территориального планирования муниципальных районов.

- Функциональное зонирование как первый шаг к градостроительному зонированию.

Когда мы говорим об объектах федерального, регионального и местного значения, мы привыкли к тому, что они показываются на картах генерального плана. То есть мы видим местоположение будущего трубопровода, канализации, газовых труб и так далее. Но тенденция в последнее время меняется.

В декабре 2024 года был принят новый генеральный план Новороссийска. Я открыл его, чтобы узнать, где будут строиться объекты электроснабжения, тепловые и водопроводные сети, канализация. Оказалось, что информация о некоторых объектах засекречена: электроснабжение — ДСП, водоснабжение — секретно, дождевая канализация — ДСП. Магистральный трубопровод действительно нужно охранять, но зачем засекречивать дождевую канализацию?

Генеральные планы — это уже не полноценный источник информации о планах власти. Обычный пользователь или обычный юрист уже не может понимать, где власть собирается строить те или иные объекты. Это не только в Новороссийске. Многие новые генпланы построены таким образом.

Второй момент, который нужно обязательно отслеживать. Часть генерального плана — это установление границ населённых пунктов. Чтобы понять, где земля населённого пункта, а где, допустим, земля сельскохозяйственного назначения, мы должны сами открыть ЕГРН, который «питается» информацией из генерального плана. Когда орган власти утверждает генеральный план, к нему прикладываются точки описания границ этого населённого пункта, и дальше они по межведомственному запросу уходят в ЕГРН.

Например, в 2014 году в Новороссийске некий господин Мавриди купил земельный участок площадью 36 гектаров, разделил его и начал продавать под строительство домов. Однако в 2022 году разрешение о строительстве домов прекратили в соответствии со статьёй 51.1 Градостроительного кодекса. Причина — с 2006 года действует решение Администрации Краснодарского края об особо ценных сельхозугодьях, которое формально не отменено. Мавриди пытался оспорить это, но ему указали на указ Президента о продовольственной безопасности, запрещающий застраивать сельхозземли. Тем не менее есть успешные примеры в арбитражном суде, где доказано, что включение участка в границу населённого пункта дезавуирует ограничения на сельхозземли. Однако власти понимают, что накладки с границами населённого пункта и сельхозземлями — это некорректная ситуация.

Жители понимают, что те, кто уже построил и ввёл в эксплуатацию дома, получили все необходимые заключения и могут быть спокойны. Да, их развитие может замедлиться, они не смогут строить новые объекты. Но, скорее всего, их постройки не снесут, так как они официально зарегистрированы. А те, кто ещё не успел этого сделать, столкнутся с проблемой. Если они сейчас направят уведомления о соответствии своего дома требованиям, им откажут, потому что на сельскохозяйственных землях даже садовые дома строить нельзя.

Жители, естественно, начали возражать. Они обращались к Президенту, в прокуратуру и другие инстанции. Но в итоге в конце 2024 года приняли генеральный план. При этом очень сильно уменьшили прежнюю границу станицы Натухаевская.

Это пример, показывающий нашу зависимость от усмотрения властей. Границы населённых пунктов могут легко изменяться. Главное правило: если хочешь построить в Российской Федерации, делай это быстро. Нельзя держать незастроенный участок, так как могут измениться категории или появиться ЗОУИТ, и строительство станет невозможным.

Это законное действие властей. Ведь никто не оспаривает их право изменять границы населённых пунктов, менять градостроительный регламент и так далее. Возникает вопрос: если я купил участок в населённом пункте с видом разрешённого использования ИЖС, а потом его поменяли на сельскохозяйственные угодья, могу ли я рассчитывать на возмещение убытков из-за изменения генерального плана или градостроительного регламента?

У нас есть Государственный кодекс, говорящий о том, что правомерный вред, который причиняют власти, возмещается только там и тогда, когда есть прямое указание на это федерального закона.

Примеры самые простые: изъятие участка для государственных или муниципальных нужд. Например, для строительства дороги. В таком случае собственнику обязаны предоставить равноценное возмещение. Понятно, что оно может быть не совсем равноценным, но всё же это формальное требование. Другая ситуация — установление ЗОУИТ. В этом случае убытки можно доказать и получить компенсацию. Однако у нас нет закона, который бы определял допустимость, условия и порядок возмещения убытков, связанных с изменениями градостроительного регламента или границ населённого пункта. Конечно, можно пытаться взыскать такие убытки через суд. Но шансы на их возмещение близки к нулю.

Границы населённых пунктов согласно методическим рекомендациям мая 2024 года

Минэкономразвития России по-прежнему курирует территориальное планирование. В мае 2024 года ведомство выпустило методические рекомендации по подготовке документов территориального планирования местного уровня, то есть генпланов, схем территориального планирования муниципальных районов.

В данном документе есть одно из положений, как определять границы населённых пунктов градостроительному планировщику и муниципальным властям.

- Рекомендуется определять границы населённых пунктов по границам жилых и общественно-деловых функциональных зон.

- Для сокращения изрезанности и дробности целесообразно также включать в границы населённых пунктов производственные зоны и зоны транспортной инфраструктуры.

Из этого документа следует, что включение в границы населённых пунктов больших площадей сельхозземель — неправильно. Поэтому при разработке нового генерального плана нужно учитывать эти положения. С другой стороны, на них нужно обратить внимание собственникам, которые имеют земельные участки именно в категории земель населённого пункта.

Документы территориального планирования

Градостроительный кодекс требует размещения проектов генеральных планов во ФГИС ТП. Эта система служит чиновникам для согласования документов, а пользователям — как архив для скачивания генпланов, ПЗЗ и других материалов.

В Градостроительном кодексе также действует очень важное правило: если в течение 30 дней федерация не отреагировала на этот генеральный план, он считается согласованным. То есть молчание — знак согласия.

Но, как сказал Конституционный суд в сентябре 2023 года, по отношению к согласованию включения в границу населённого пункта лесного фонда правило «молчание — знак согласия» не работает. Потому что это важнейший элемент охраны благосостояния, здоровья и так далее. Это очень ценный объект, поэтому нельзя, воспользовавшись оплошностью Рослесхоза, включать такие земельные части в границу населённого пункта. Поэтому нужно обязательно дождаться точного положительного или отрицательного ответа от Рослесхоза. Нужно помнить про то, что сейчас будет очередной виток сложности согласования таких границ именно с Рослесхозом.

Пример интересного взаимодействия — ситуация в Воронеже. В 2020 году здесь утвердили генеральный план, который, в том числе, определяет границы города. Но между картой генплана и кадастровой картой с выделенным слоем информации о земельно-лесном фонде возникли разногласия. В прошлом году Рослесхоз отчитался, что координирует границы лесничеств. Теперь они постепенно появляются в публичной кадастровой карте. Поэтому выделяйте слой информации «Лесной фонд» и «Лесничество» и проверяйте, не пересекается ли ваш земельный участок с границей лесничества. В Воронеже, например, получилось так, что там, где должен быть населённый пункт, оказался лесной фонд. Это неправильно, и поэтому Рослесхоз не согласовал проект генерального плана города.

Коллеги из Воронежа придумали интересный обходной манёвр решения проблемы. Они решили не сразу определять координаты границ населённого пункта и не отправлять их в Росреестр. Вместо этого они предложили считать границу проектируемой. Это значит, что формально границы пока нет, но она уже существует на карте. На публичной кадастровой карте можно увидеть границы городского округа Воронежа, но не границы самого населённого пункта, а это разные вещи. Таким образом утвердили генеральный план.

Всё было бы хорошо, но депутат городской думы Воронежа господин А.И. Панфилов подал в суд иск о признании генплана недействительным в части указания проектируемой границы Воронежа. В трёх инстанциях в удовлетворении требований было отказано. Главным образом потому, что поскольку в текстовой части генерального плана нет координатного описания границ населённого пункта, то это не влечёт никаких правовых последствий, не нарушает прав третьих лиц. Однако коллегия по административным делам Верховного суда приняла к рассмотрению эту конституционную жалобу депутата и признала генплан недействующим в полном объёме с даты его принятия.

Сейчас в Воронеже нет генплана, потому что есть чёткая норма закона: необходимо к генплану приложить координаты поворотных точек границы населённого пункта. Если их нет, то невозможно утверждать генеральный план. Наличие в указанном документе территориального планирования проектируемой границы населённого пункта город Воронеж противоречит требованиям закона и не согласуется с общеправовым критерием определённости, ясности, недвусмысленности правовых норм.

Я разговаривал с коллегами-проектировщиками и спрашивал их, почему они указывают существующие и планируемые границы. Оказалось, это практика, идущая ещё с советских времён. Однако с 2017 года чётко определено, что к генплану прилагается координатное описание границ населённых пунктов. Поэтому никаких неопределённых (планируемых, проектируемых и так далее) границ муниципальных образований или населённых пунктов быть не может. Граница либо есть, либо нет. Третьего не дано.